有庠創新論壇

本論壇作為有庠科技獎歷屆得獎者與年輕學子的交流平台,透過實際行動將科學教育向下扎根,落實基金會「科技創新」與「人才培育」的重要理念。

搜尋歷年名單

中國醫藥大學

現任中國醫藥大學醫學系精神醫學與神經科學研究所教授,同時主持「身心界面研究中心」與「安南醫院憂鬱症中心」。

蘇教授並非一開始就鎖定精神醫學,而是在大學階段廣泛接觸各科知識,從外科、骨科到精神科皆有探索,並利用寒暑假參與研究計畫,逐步確認自己的興趣與志向。

面對尚未確定志向的高中生,蘇教授認為:「只有少數人一開始就知道自己要做什麼,大多數人是透過嘗試,慢慢摸索出興趣與方向。」他建議學生應保持開放心態、活在當下,並專注投入當前的事物。他強調,從認識自己開始,觀察自己對什麼有熱情,才可能走得久、走得遠。

他也提醒年輕人注重身心健康:「規律作息、運動與嗜好,都是強化面對壓力的本錢。」此外,他特別勉勵學生不要害怕失敗,要勇於嘗試,因為「人生就像科學,是一連串的試誤學習;失敗本身就是養分,只要不放棄,就會找到答案。」

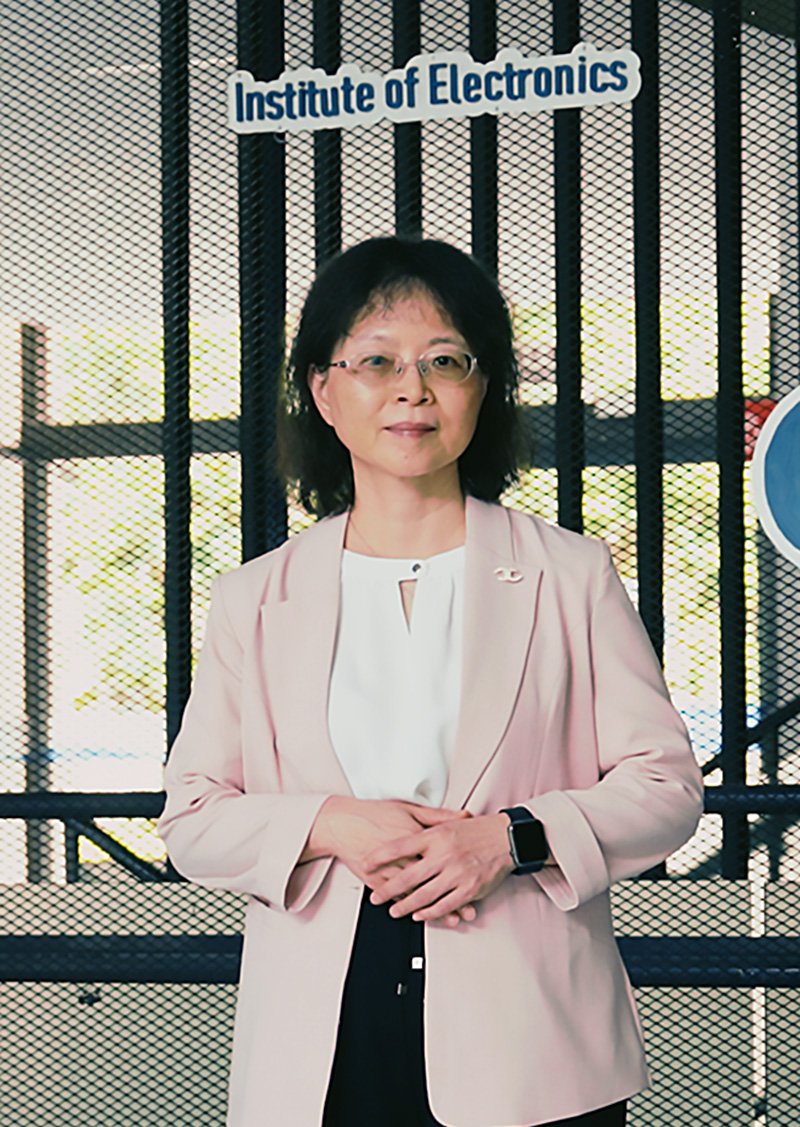

國立陽明交通大學

現任國立陽明交通大學講座教授,是台灣科技界兼具實務經驗與教育熱忱的重要推手。

她自台中女中自然組畢業後進入成功大學電機系,雖初對電機領域陌生,卻在大學與研究所階段逐步探索出對半導體與化合物材料的興趣,碩士期間在李明奎教授指導下,專注於有機金屬化學氣象沉積(MOCVD)技術研究。

研究並非總是順利,在面對困境時洪教授以「兵來將擋」形容自己面對困境的態度,強調不逃避、敢於面對,並相信透過多元嘗試與行動,可以發展出解決問題的視角與能力。「勇於嘗試、多方涉獵,有意識的培養自己面對問題的多元解法與視角」也是她認為這是現代學生最需要具備的能力之一。

洪瑞華教授以自身的經驗總結,「興趣並非天生明確,而是在不停嘗試、接觸,在行動中發現熱情而培養出來。」

國立中央大學

現任國立中央大學環境工程研究所教授。1970年代,台灣正值工業化初期。年輕的張木彬選擇投入剛成立的環境工程系,成為全台首屆學生。當時他已開始關注工廠排放、廢水處理與空氣品質等問題,這些早期的觀察,也成為他日後研究與教學的起點。

大學畢業後,他服役於海軍陸戰隊,退伍後進入台北市政府任職,卻在實務中感到知識不足,毅然赴美攻讀碩士。返台後,他在顧問公司與家鄉的專科學校任教,發現自己在教學上的熱情與天分,於是再度出發取得博士學位,回到中央大學任教至今。

出身多元的職涯背景,張教授認為探索興趣本就不易,「即使一開始彷徨也沒關係,可以多跟人討論、多讀書、多聽演講,這些都有助於發現自己的熱情所在。」他認為跨出第一步始終是最重要的,「不用怕,也不要太彷徨。只要勇敢走出去,機會就會開始出現。只要肯努力,機會都是你的。」

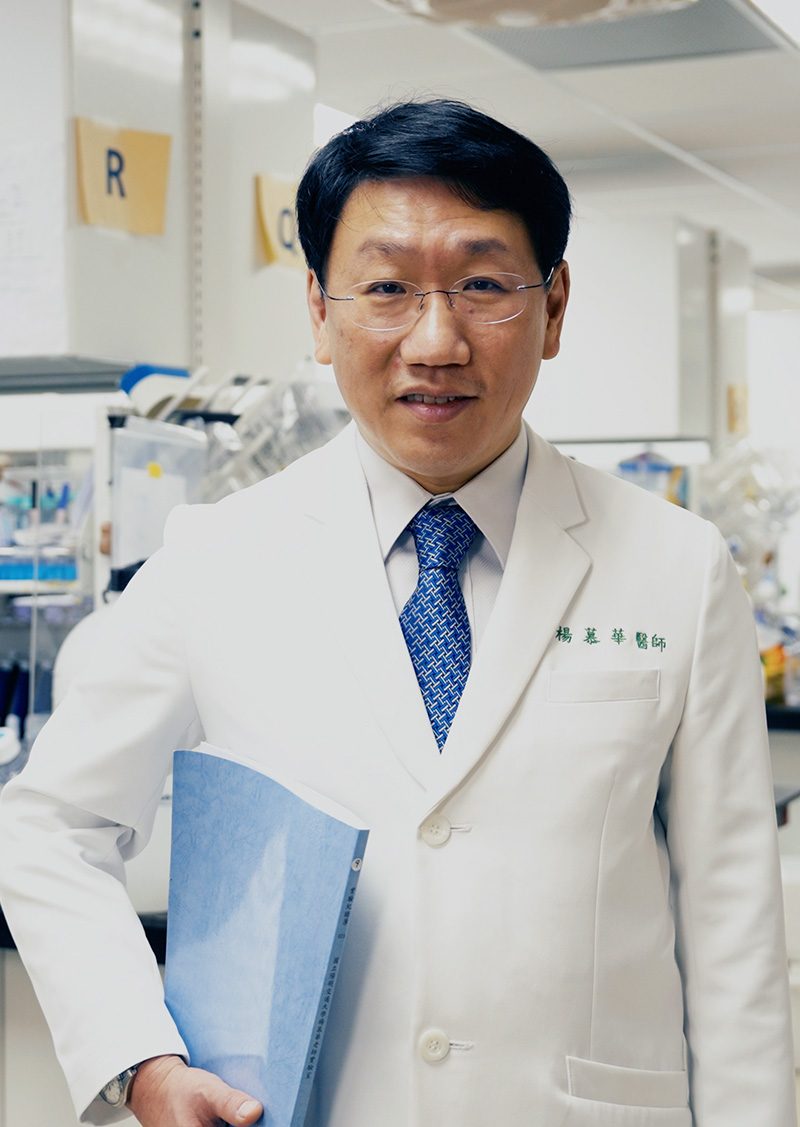

國立陽明交通大學

現任國立陽明交通大學臨床醫學研究所教授、台北榮總腫瘤醫學部醫師,是結合臨床實務與生物醫學研究的重要推手。

從醫學院畢業後投入臨床服務,再進入博士班展開研究,楊教授坦言自己並非一開始就明確知道要走哪條路,而是透過摸索與實踐,找到結合興趣與擅長的方向。

對於正處在人生選擇交叉口的高中生,他以自身經驗作為分享:「我高中的時候,也不知道我自己到底喜歡做什麼。可以去想一下你不喜歡或不擅長,篩選出你可以事半功倍的領域進入。」科系選擇雖重要,但絕非唯一,人生不是一次選擇定終生。

在快速變動的時代,楊教授提醒學生保持跨領域學習的彈性與好奇,因為將來的世界,終會讓志同道合的人再次相遇。